||

ホーム / 技術っぽいもの / PICマイコンを用いたバーサライタの制作例

2007/02/11

ブラウン管では数百本並んだ走査線に沿って一点の光を残像が残るほど高速で移動させていくことにより

映像を表示させています。

これと同じ理屈で、走査線を模して一列に並べたLEDなどの光源を手動ないし自動で移動させていくことにより、

字や絵を浮かび上がらせようというものをバーサライタと呼ぶようです。

光源の移動を手動で行う(手で持って振る)様にすれば、後は各光源のON/OFFを高速で制御してやればいい

だけなので、PICマイコンを用いても簡単に行うことが出来ます。

バーサライタの作成はマイコンを用いた電子工作のターゲットとして随分人気のあるテーマな様なので、

ワタクシもPICマイコンの練習がてらに挑戦してみることにしました。

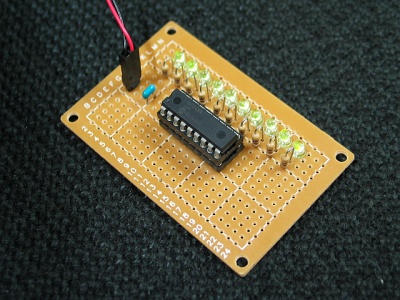

先ずPIC16F648Aとあまり明るくない3mmφの緑色LEDを用いて作成してみましたが、

デジタルカメラで撮った画像ではそれなりに見られるものの、実際に振ってみるとあまりよく文字を読みとれませんでした。

敗因としては、「LEDが暗すぎて残像が残りづらい。」「LEDが斜めから見ると光って見えない(狭角タイプだった)。」

というのが考えられるかと思います。

一応点灯中ですが見えません。 |

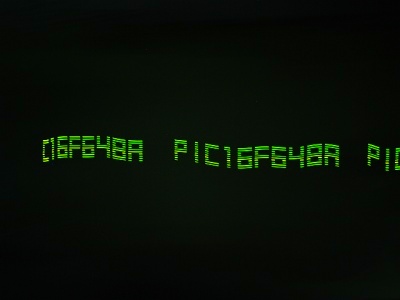

PIC16F648Aという文字列を表示してみたところ。 |

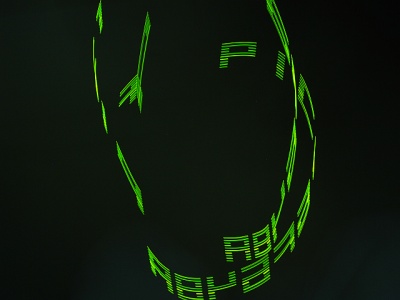

基板を(実際にはデジカメを)上下左右に振ってやると、 前衛美術みたいな感じになります。 |

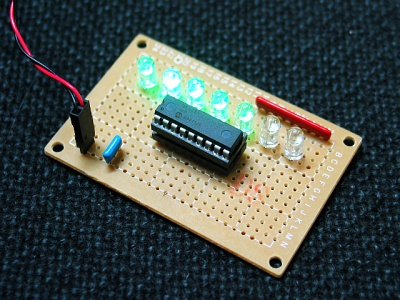

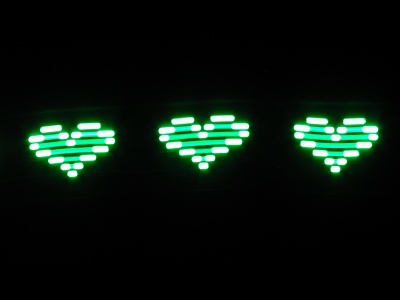

前回の反省を踏まえて、今度は高輝度・広角タイプのLEDを用いて同じ物を作ってみました。

# 3mmφの高輝度LEDは手持ちが無かったので、5mmφになりました。

今度は手で振っている時にも(上手に振れれば)、何が表示されているかよく分かるようになりました。

今度は光っているのがよく分かります。 |

シンプルな模様の方が手で振るには好ましい感じです。 |

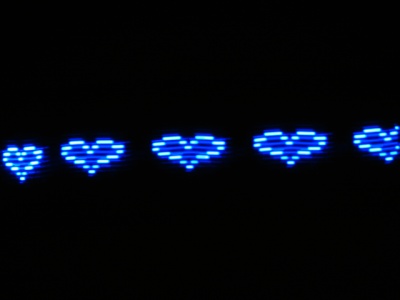

次いで、LEDを光らせる時間(ON/OFFのデューティー比)を変えることによって、2色刷を試みてみました。

PIC16F648AのPWMは1ポート分しかないので、PIC側のPWMは利用せずにソフトウェアで何とかしています。

# 白っぽく見える方が100% ONで、緑色に見える方が約2%ONです。

実際に手で振った時も下の写真ほどではないですが、きちんと2色刷になって見えます。

2色刷で縁取ってみたところ。 ハートマークなのに緑色LEDってのが微妙かもしれません。 |

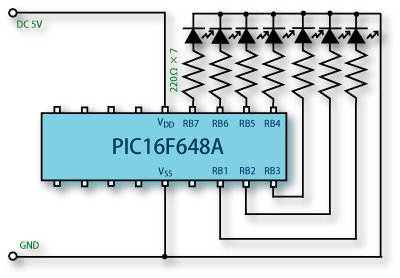

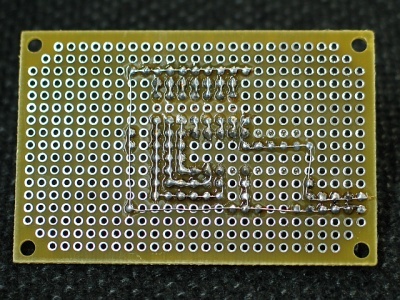

実体配線図っぽい回路図。 PIC16F648A用(多分PIC16F628AでもOK?)のHEXファイル (972 bytes) # 2色刷版です。起動後1秒間、全LEDが点灯します。 |

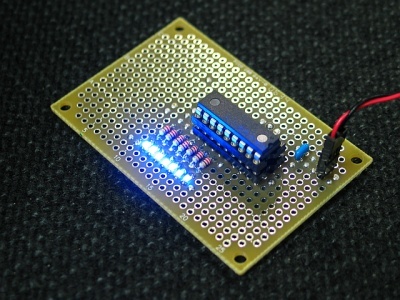

表面実装部品(チップ部品)をハンダ付けする練習を兼ねて、懲りずに同じものを作ってみました。

抵抗やコンデンサもチップ部品にすればよかった感じです。 |

背面。 |

青色のハートマークもまた不思議な感じです。 |

DigiQライター [PIC16F84A] (ASURADAさん)

フリフリ棒 (バーサライタ) [PIC16F84] (長岡工業高等専門学校 制御工学第二研究室さん)

Propeller Clock [PIC16F84] (Bob Blickさん)

Mechanically Scanned Clock [PIC16F873] (Ken Statonさん)

Mechanically Scanned LED display [PIC16F628] (thekeeser.comさん)

Copyright © MASUDA Yoshihiro (contact![]() masudayoshihiro.jp).

masudayoshihiro.jp).